2025年11月8日至9日,《张国臣文化研究书系》捐赠仪式、学术讲座及教授聘任仪式在武术学院隆重举行。河南大学图书馆副馆长吉宇宽教授、武术学院院长洪浩教授、副院长郭春阳教授和50多名师生参加了系列活动。

活动紧扣“学术传承”与“治学赋能”,为师生搭建起知识传递与精神交流的桥梁。

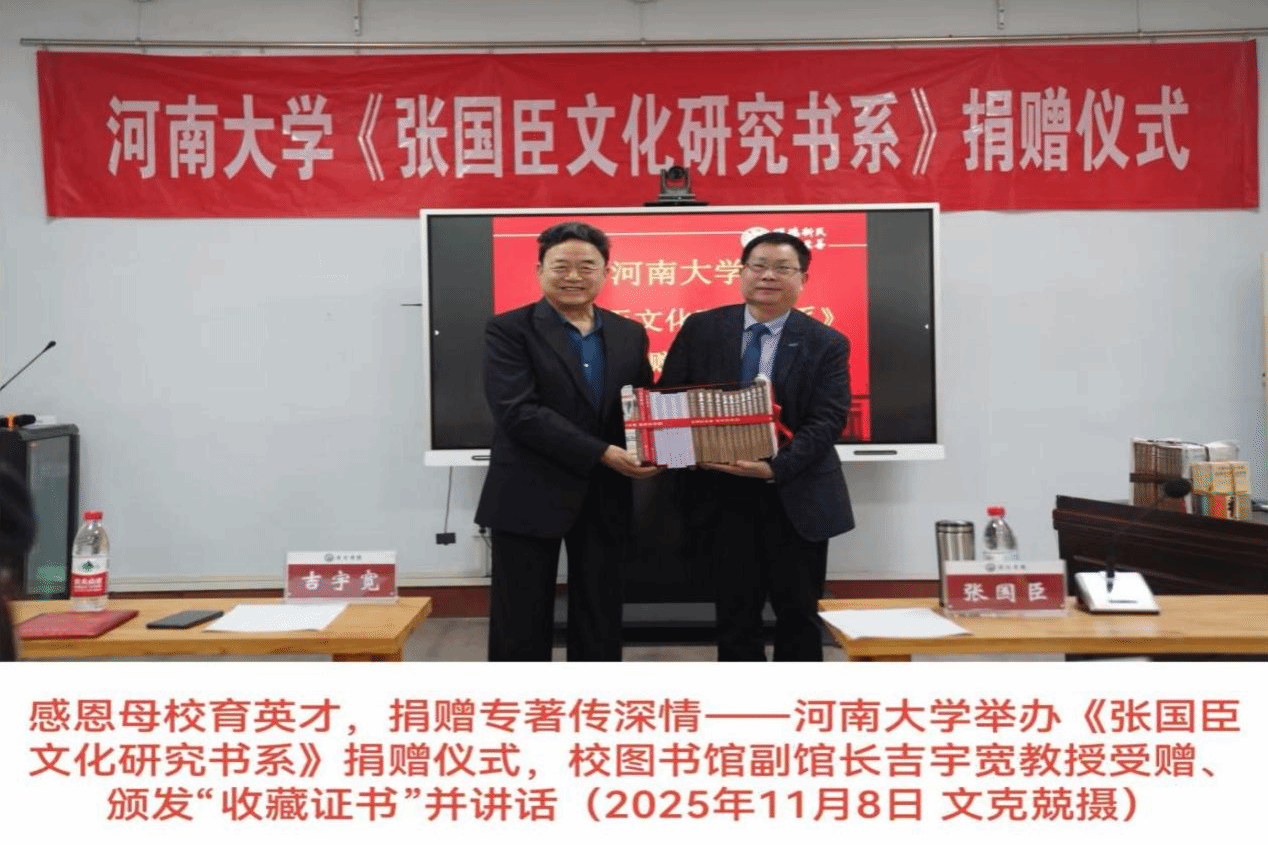

11月8日上午,《张国臣文化研究书系》捐赠仪式在河南大学武术学院会议室举行。邢岩博士主持活动。仪式上,张国臣教授首先将凝聚自己学术心血的《张国臣文化研究书系》(10卷本)以及1988年主编的《中国当代大学生优秀文学作品赏析》丛书(诗歌、散文、小说、杂文4卷8册)等珍贵藏书,捐赠给河南大学图书馆。校图书馆副馆长吉宇宽教授接受捐赠,并颁发“收藏证书”,即席发表感言。他表示,河南大学图书馆历史悠久,是学校文化传承的重要载体和宝库,承载着百年历史底蕴与现代教育使命,藏书丰富,文献资源总量达1108.6万册件,其中纸质图书416万册。张国臣教授是河南大学文学院1977级校友,四十多年来治学笔耕不辍,学术成果多次获得国家和省级社科优秀奖。他感恩母校培养,多次向校图书馆捐赠个人专著,精神令人感动,也多次受到校领导表彰和师生好评。在河南大学113周年校庆之际,他再次将新著和珍藏图书捐赠母校,丰富了图书馆馆藏。校图书馆对此深表感谢,将尽快入库上架,欢迎同学们前来阅读,增长知识,为振兴中华贡献力量。与会师生听后深受感动,报以热烈掌声。

书香四溢,善举连连。张国臣教授还向退休后供职讲学的河南大学武术学院继续捐赠专著。武术学院副院长郭春阳教授代表学院接受捐赠并致辞。他强调,《张国臣文化研究书系》是一部研究嵩山文化的立体宝典,是作者在2020年以后新冠疫情期间,佩戴口罩深入嵩山少林地区采风,持续挖掘研究中华优秀传统文化的笔耕结晶。书中对“少林武术文化”渊源、对“少林八段锦”的健身演示和哲学探讨,尤为独到。张教授新著的捐赠,不仅为学院增添了宝贵的学术资源,更以书为媒传递了“深耕治学、服务实践”的学术精神,为青年学子树立了治学标杆,期待学子能从书系中汲取养分,夯实学术基础。

张国臣教授作《由技入道,中国传统武术文化的传承创新发展》学术报告

心向光明,知行合一。捐赠仪式后,首场学术讲座《由技入道,中国传统武术文化的传承创新发展》随即开启。张国臣教授结合自己四十余年的治学经历,为师生解析科学治学的核心逻辑。他从“什么是治学”“为什么治学”“如何科学治学”三个维度展开,分享了自己1977年以登封县文科状元考入河南大学、深耕少林文化研究、创立“中国少林文化学”的成长历程,提炼总结出“学识为基、胆识为力、见识为本、认识为法”的“四识”治学框架。在谈及治学意义时,他以苏格拉底、柏拉图等学者的思想贡献,以及瓦特改良蒸汽机、嫦娥五号探月等案例,阐明治学对人类文明进步、经济社会发展与人才素养培养的重要价值,让在场学子对“治学”有了更深刻的理解。

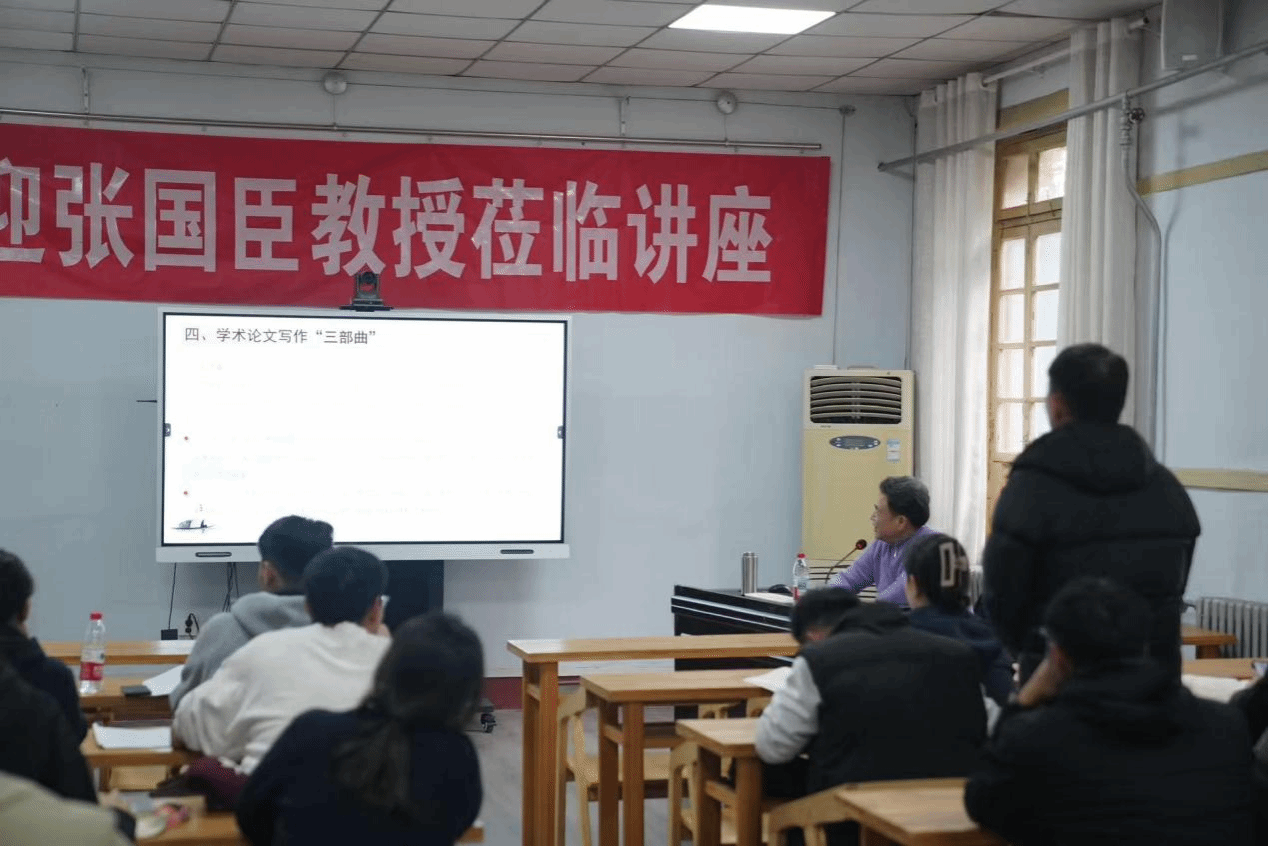

张国臣教授以具体案例逐一解答研究生提出的学术问题

“怎么撰写学术论文?”8日下午,第二场学术讲座聚焦“学术论文的选题语言及五步写作诀窍”,直击学子学术写作的疑问与痛点。张国臣教授结合自己1988年任《河南大学报》编辑部主任时,在校领导靳德行、申志成教授关心支持下,砥砺前行,主编出版《中国当代大学生优秀文学作品赏析》丛书,在《人民日报》《新华文摘》等报刊发表100多篇论文,并撰写多部获奖专著的具体实践经验,系统讲解了学术论文的“科学性、创新性、理论性”特质,重点分享学术论文选题的三项原则:一要联系学习工作实际,二要实事求是、量力而行,三要兼具科学价值。他还将理论与实践紧密结合创新,具体介绍了“调研收集材料、提炼创新亮点、构建三级提纲、撰写修改初稿、集体朗诵完善”的五步写作法。讲座尾声,学子们围绕“学术选题如何平衡创新与可行性”“跨学科研究如何整合资料”等问题踊跃提问,张国臣教授以具体案例逐一解答,现场互动热烈,掌声不断。

明德新民,止于至善。11月9日下午,河南大学武术学院为张国臣教授举行续聘仪式。副院长郭春阳教授主持仪式,院长洪浩教授专程从武汉召开的全国重要学术会议赶回学院,为张国臣教授颁发由河南大学校长张锁江院士签发的“河南大学客座教授聘书”。洪浩教授在致辞中,对张国臣教授的学术造诣与实践成就给予高度评价。他表示,张国臣教授深耕学术四十余年,不仅在嵩山少林文化研究领域开创先河,创立“中国少林文化学”并多次荣获国家级、省级学术奖项,更在法学理论、治学方法研究等方面成果丰硕。河南大学续聘他为教授、硕士研究生导师,武术学院将全力为张国臣教授搭建施展才华、教书育人的平台,期待在他的引领下,进一步提升学院的科研核心竞争力与人才培养质量,为中国武术文化的传承与发展注入更强动力,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

两场讲座、一次捐赠、一场聘任,为期两天的系列活动虽短,却为武术学院师生留下了丰富的学术滋养与精神启迪。张国臣教授以“知行合一”的治学实践,让“心向光明、潜心治学”的理念深入人心,而这份学术传承的火种,也将激励更多河大学子在学术道路上坚定前行、求索不辍。